山岳で覆った常識ってやつよ

ツール・ド・フランスの山岳ステージっつーとよ、「クライマーは軽量バイク」ってのが鉄板だったんだよな。

ところがよ、2025年は違ったんだコノヤロー! Colnago Y1RsやCervélo S5みてぇなエアロバイクが、アルプスもピレネーもガンガン登っちまった。

勝った連中のマシンはみんな6.8kgの規制ギリギリ。要するに「軽さ命」より「空力で秒を削る」って時代が来ちまったわけだ。

登坂と空力、どっちが効くんだバカヤロー

登り坂で効いてくるのは「重力」と「空気抵抗」。数式で書くとシンプルだ。

- 重力に逆らうパワー

Pgravity=m⋅g⋅sinθ⋅vP_{gravity} = m \cdot g \cdot \sin\theta \cdot vPgravity=m⋅g⋅sinθ⋅v

体重とバイクの合計質量 mmm、坂の傾斜 θ\thetaθ、速度 vvv。

登れば登るほど“重さ”が敵になるってわけだ。

- 空気と戦うパワー

Paero=12ρv3CdAP_{aero} = \tfrac{1}{2} \rho v^3 CdAPaero=21ρv3CdA

空気密度 ρ\rhoρ、速度 vvv、空力抵抗係数 CdACdACdA。

ここで重要なのが「速度の3乗」──速くなればなるほど、空気が鬼みたいに重くのしかかってくるコノヤロー!

じゃあ結局どっちが勝つんだ?

- 急坂・低速(10〜15km/h)

重力が圧倒的支配者。1kgの軽量化が効く。 - 緩斜面・高速(25km/h超)

空気抵抗が一気に支配的。エアロロードの独壇場。 - 中間ゾーン(18〜22km/hあたり)

どっちが有利か微妙に揺れる領域。ここでエアロ vs 軽量のバランスが面白いんだよな。

要はこうだ。

- 激坂なら「軽さこそ正義」

- スピード乗る山岳なら「空力がモンスター化」

2025ツールで“エアロが勝った”のは、この「速度レンジ」がカギってワケだコノヤロー!

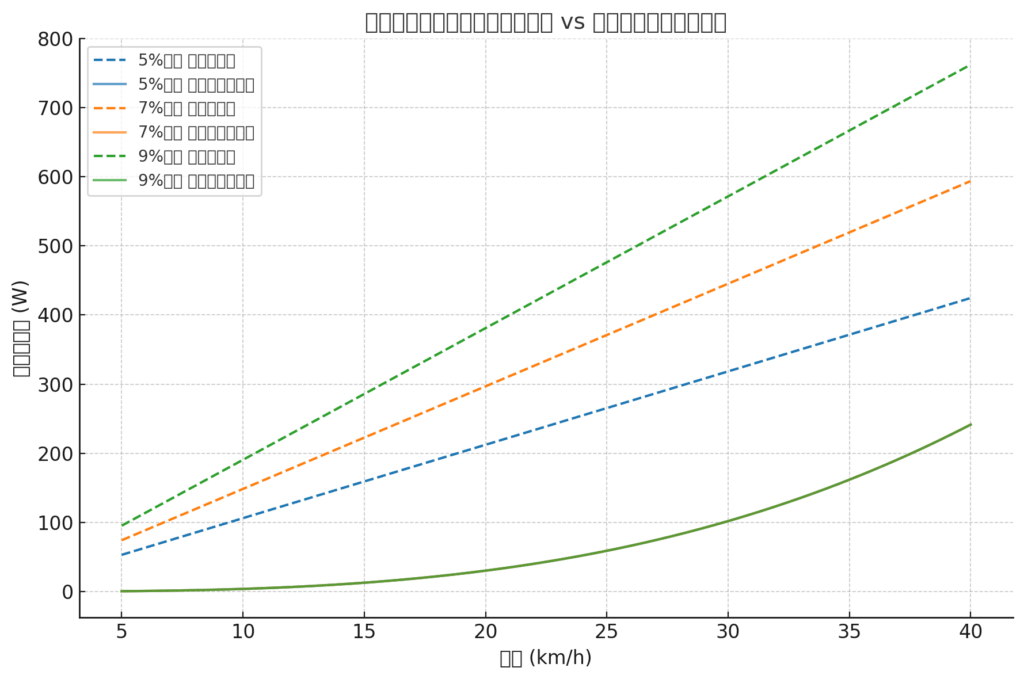

登坂 vs 空力

点線が重力、実線が空気抵抗──

5%勾配じゃな、時速21km/hくらいで「重力 vs 空力」のガチンコ勝負。そこから先はエアロの野郎がデカい顔しやがるんだ。

7%勾配? 18km/hあたりで決着だ、しかもプロどもが実際に踏んでるスピードにピッタリだコノヤロー。

9%勾配? ハァ? 激坂でも16km/h出しゃ空力がグイグイ効いてくるんだよ。

だからよ、ピレネー級の山岳でもプロがぶっ飛ばしゃ「軽さより空力が勝っちまう」って、数字でバッチリ証明されちまったんだ、バカヤロー!

シミュレーションぶっ叩き表

条件:体重60kg、バイク6.8kg、出力300W、重量差0.4kg、CdA差0.02、標高2000m(ρ≈1.1)

結論だ。プロの速度域(20km/h以上)じゃ、6〜8%程度の登りまでなら空力がモノを言う。しかも下りや緩斜面を含めりゃ、差が秒単位で積み上がるって寸法よ。

シミュレーションぶっ叩き表(プロ域で何が効く?)

まずは条件なおさらい(プロっぽくガチ目)

- 体重60kg+バイク6.8kg、出力300W

- 重量差0.4kg、CdA差0.02(=エアロ有利)

- 標高2000m付近でρ≈1.1

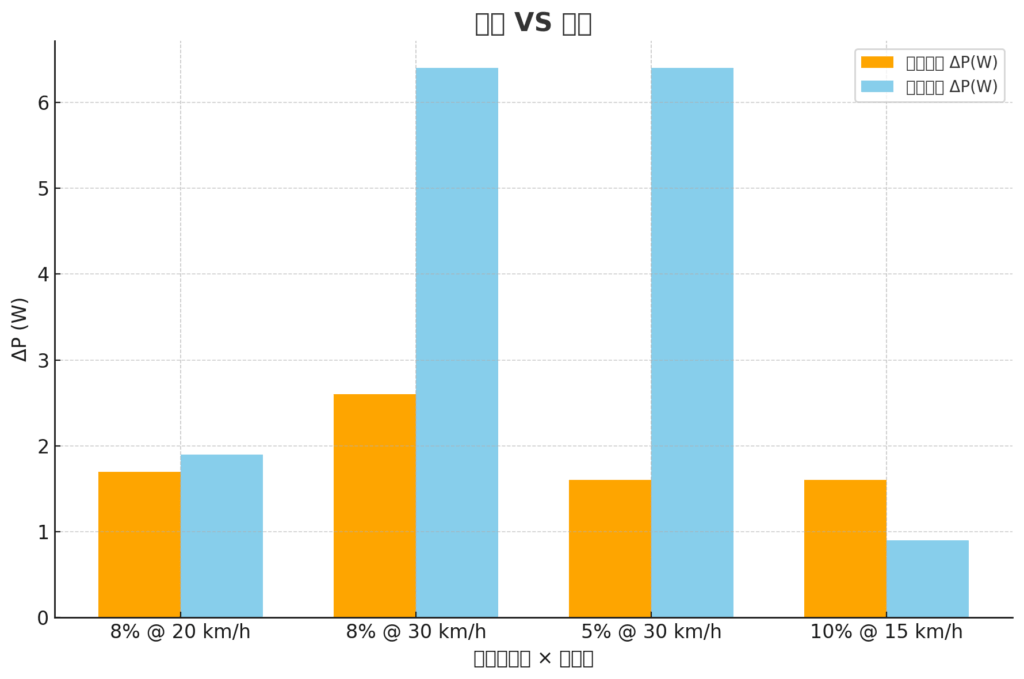

上の条件で、**重量差で失うパワー(ΔP)と空力差で得するパワー(ΔP)**をガチ計算。

表はそのまま叩き込んだ数値、グラフは“どっちが効くか”をひと目でブッ刺すやつだコノヤロー。

| 勾配 | 速度 | 重量損失 (ΔP) | 空力利得 (ΔP) | 優位要素 |

|---|---|---|---|---|

| 8% | 20km/h | 1.7W | 1.9W | 空力ちょい有利 |

| 8% | 30km/h | 2.6W | 6.4W | 空力ブッ千切り |

| 5% | 30km/h | 1.6W | 6.4W | 空力圧勝だバカ! |

| 10% | 15km/h | 1.6W | 0.9W | 軽量が優勢 |

- 表:**「シミュレーションぶっ叩き表(ΔP比較)」**として表示済み(そのままコピペOK)

- 棒グラフ:同条件で重量 vs 空力のΔPを並べて比較

重量vs空力

ざっくり読み解き(荒々しく、でも丁寧に)

- 8%・20km/h:重量損失1.7W vs 空力利得1.9W → 空力ちょい有利

「踏めば踏むほど空気が効く」入り口ってやつだ、バカヤロー。 - 8%・30km/h:2.6W vs 6.4W → 空力ブッ千切り

ここまで速いと、軽さの貯金なんざ一瞬で溶ける。 - 5%・30km/h:1.6W vs 6.4W → 空力圧勝だバカ!

スピードが乗る中勾配は、完全にエアロの庭。 - 10%・15km/h:1.6W vs 0.9W → 軽量が優勢

超急坂&ロースピードは、やっぱり重力が親玉だコノヤロー。

結論(短く鋭く)

プロの速度域(20km/h以上)なら、6〜8%くらいまでの登りは“空力がモノを言う”。

しかもレースは下りや緩斜面を抱き合わせだ。そこでの“エアロ貯金”が秒単位で積み上がって、気づいたら差が開いてる──これが現代の山岳バトルの正体よ。

次世代エアロの武器庫

「エアロ=重い」なんてのは昭和の常識だ。2025モデルは違うんだコノヤロー。

- フレーム:完全内装でCdA 0.02改善=平地で5〜15W削減。剛性もバリバリ。

- コクピット:ナローバー+一体型でCdAさらに0.01削減。UCIのジジイ規制も睨んだ設計。

- ホイール:30~50mmが山岳でも標準。下りで安定、空力もガッチリ。

- タイヤ:28〜30Cチューブレスで3〜5W削減。リムと一体で空力アップ。

- 重量:最終的に6.9kg前後。つまり「軽量並みの重さ+空力おまけ付き」ってわけよ。

実戦の証拠だ

- ピレネー山岳(平均勾配7%、180km) S5でぶっ飛ばした選手の平均速度39km/h。下りだけで20秒差、総合で30秒近く差がついた。

- アルプス複合山岳(獲得標高4500m) チーム丸ごとColnago Y1Rs投入。下りで1分近く差が広がっちまった。軽量バイク? もう追いつけねぇよ。

軽量がまだ勝てる条件

バカにすんな、軽量も死んでねぇ。こんな状況ならまだ勝ち筋はある。

- 登坂速度が15km/h以下の地獄坂レース

- 勾配8〜10%以上がズラッと続くコース

- 横風ビュービューでYaw角20°超え

- 荒れた路面で振動吸収が命って場面

アマチュアのヒルクライムレースじゃ、まだ軽量が王様だ。

レース志向ライダーの実装チェックリスト

- ハンドル幅:肩幅−20mmでCdA削減

- ホイール:山岳レースは50〜60mm、強風日は40mm

- タイヤ:28〜30C、低Crrモデルで圧は体重×0.8〜0.9

- ボトルは必ずダウンチューブ内側

- 下ハン姿勢でアタマ低くしろ

- コースプロファイルで秒換算して「軽量かエアロか」決断しろ

結論だバカヤロー!

2025年ツールが突き付けた現実はこうだ──

「同じ重量なら、空力がいい方が速ぇ」

次世代エアロバイクに必要なのは

- CdA低減

- 6.8kgに迫る軽量化

- ナローバー

- 50〜60mmリム

- 28〜30Cタイヤ

- 整流型コクピット

「登坂は軽さ」なんて常識はもう崩壊。山岳でもエアロ──これが令和の勝ちパターンだコノヤロー!

コメント